用1万小时,70人的集体智慧改变地区

安山市多文化村特区作为一个社区,因尊重不同国籍移民及其文化而具有重要意义。然而,要让社区真正活跃发展,还有很长的路要走。2023年春,实验室负责人、工业设计学院的金泰善教授(音译)与传播设计学院的郑义泰教授(音译),与安山外国居民支援总部签署《安山多文化村特区环境改善与社区发展持续合作》合作协议,具体设计方案由此展开。参与学生普遍认为,多文化村特区蕴含的多样性和共存价值未能被有效传递。 工业设计专业硕士生金钟河(音译,24届)在调研过程中发现,本地居民和韩国人对多文化村特区普遍存在负面印象,认为这里"犯罪率高"、"街道环境脏乱差",但这些负面印象实际上被严重夸大。

“让问题更加棘手的是多文化村特区品牌塑造的缺失。这里缺乏吸引内地游客所必需的区域品牌形象,也几乎没有能够帮助访客轻松体验丰富文化内容的服务设计。尽管多文化村特区确实承载着‘多样性’和‘共存’的价值,但几乎没有提供让游客能够切身感受和体验这些价值的途径。”

参与项目的工业设计专业硕士生洪振旭(音译,23届)补充指出,多文化村特区的地理位置导致了一种隔绝感,这也是需要关注的问题。

“十车道的大型道路在物理上严重阻断了与周边地区的联系,造成了两片区域的极度割裂。不仅使从车站前往特区的通行变得不便, 还使特区给人一种孤立的印象,对地区发展造成了负面影响。”

为改善多文化村特区的环境,本科《UX设计》和研究生《社会设计工作坊》、《社区设计》三门课程,通过IC-PBL(Industry-Coupled Problem-Based Learning,产业结合问题导向学习)模式参与项目。 为提升项目的真实性,还邀请了工业设计和传播设计专业的国际生参与。最终, 两位教授与70名本科生及研究生共同投入约1万小时,历时16周,探索解决方案。工业设计研究生生高允瑞(音译,20届)详细说明了团队在解决多文化村特区问题时的思考过程,强调探索强化地区认同感,设计能够获得游客和本地居民认可的公共设计方案。

“多文化村特区缺乏象征区域身份的视觉元素,公共设施的设计也缺少统一性,这些都是需要改善的重要问题。为了缓解这种物理、环境和心理上的隔离感,我们认为,有必要通过营造明亮、安全的形象,并采用能够有效传递区域魅力的品牌策略来展现地区魅力。”

该项目的现场反馈非常积极。实验室基于16周的设计解决方案,成功入选京畿道的“梦想工程”,并在行政安全部的“地方设计工程”中被评为最优秀项目,正式进入具体实施阶段。

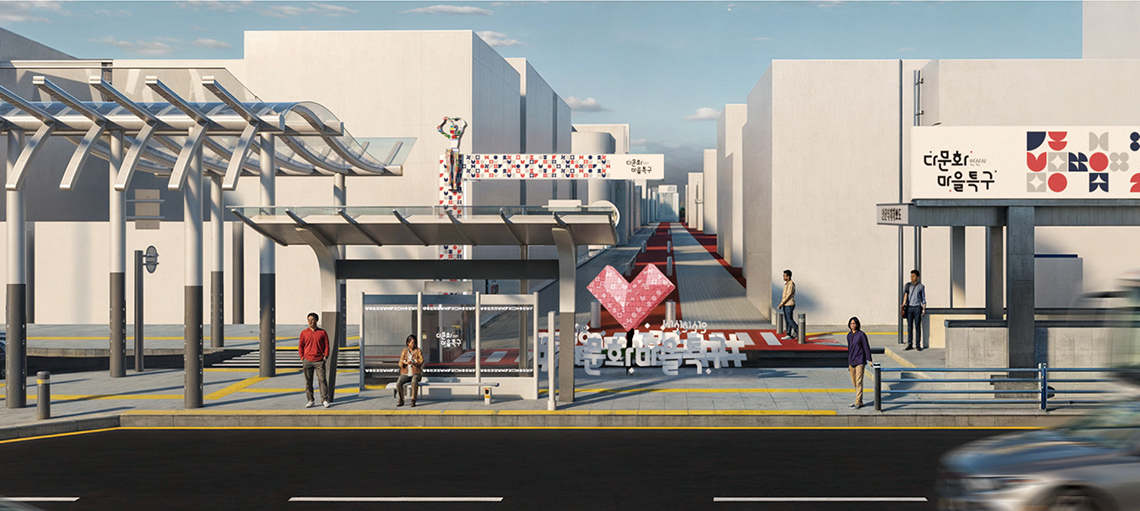

多文化村特区鸟瞰图

多文化村特区鸟瞰图

地区品牌塑造和环境

改善是让人们体验独特

文化价值的工具

贴近多元文化本质价值的设计

在这个项目中,安山本地居民、移民、行政官员和设计师各自持有不同的视角。本地居民优先考虑社区的传统认同感和安全性;移民则希望更多展现母国的文化特征;行政官员关注项目的可行性和后期维护的便利性;而设计师则专注于创意和视觉效果。面对如此多样话的诉求,项目运营中最关键的是实现"和谐"与"共鸣"。这并不是一个可以通过设计一蹴而就的任务,对于参与者而言,调和分歧与相互理解才是最大的挑战。为克服这一挑战,项目参与者采取了持续对话的策略,认真倾听多文化村特区成员的经验和意见。并以实际用户及社区成员为中心,不断调整方向,逐步弥合各方分歧。实验室负责人金泰善教授表示,在开发总体规划的过程中,团队基于收集到的多方意见,明确了设计的核心方向,即“尊重移民的原籍文化、应对未来居民构成的变化、以及展现文化身份认同”。

“在研究各国文化象征的过程中,我们发现了视觉上的相似点,这体现了文化的普遍性或人类的共性。尽管生活在不同的国家,但归根结底,我们都是‘人类’的一部分。这让我们意识到,特区的视觉形象应以文化的普遍性为核心,并通过简洁的抽象设计来表达包容性与多样性。

基于这一理念,实验室与安山市合作开始通过图形设计具体化特区的品牌形象。团队尤其注重提升居民与游客的休闲空间,同时融入犯罪预防环境设计(CPTED)的理念,进一步强化视觉上的整体性。他们设计了图形标识和标志,并将其应用于标识物和文创商品,以此增强特区的品牌认同感和情感共鸣。参与项目的洪振旭进一步分享了改善特区形象的创意。

“我们通过设置打卡点,让游客能够捕捉特区的魅力风景,并通过社交媒体自发传播。这将有助于提升人们对多文化村特区的好感度,使其被认知为一个既有吸引力又安全的空间。”

最重要的是,通过多文化村特区传递“多样性”和“共存”的意义。实验室开发的图形符号和图案被应用于标志牌和街道设置,为游客提供一致的体验,同时,团队规划了宽敞的多功能空间,提升了场地的利用率。针对垃圾处理和街道环境改善这一突出问题,团队专门设置了垃圾处理区域,并通过标识明确动线,为使用者提供清晰的指引。这不仅是一种美观的功能性设计,更推动了社区亟需的实际变化,在具体层面落实了多样性与共存的价值。

未来,为了延续这些改变,还需通过丰富多彩的文化内容和管理措施,支持特区的可持续发展。参与项目的金钟河同学表达了本地区发展的期待:“区域品牌化与环境改善是彰显本地文化价值并帮助人们切实体验的工具。通过开发能够持续体现多样性与共存的文化内容,将成为实现可持续增长的关键。”

但这一切尚未完结。该项目已入选“京畿道梦想工程”和行政安全部的“地方设计工程”,学生们提出的解决方案已进入施工设计阶段,正基于现实需求进行调整与优化。由于创意丰富,项目的实施将需要持续推进多方面的合作。让我们共同期待,这群学生的独特创意与热情会为当地带来怎样的改变。

多文化村特区鸟瞰图,采用了公共设计实验室开发的图标,并进行了图案化设计

多文化村特区鸟瞰图,采用了公共设计实验室开发的图标,并进行了图案化设计